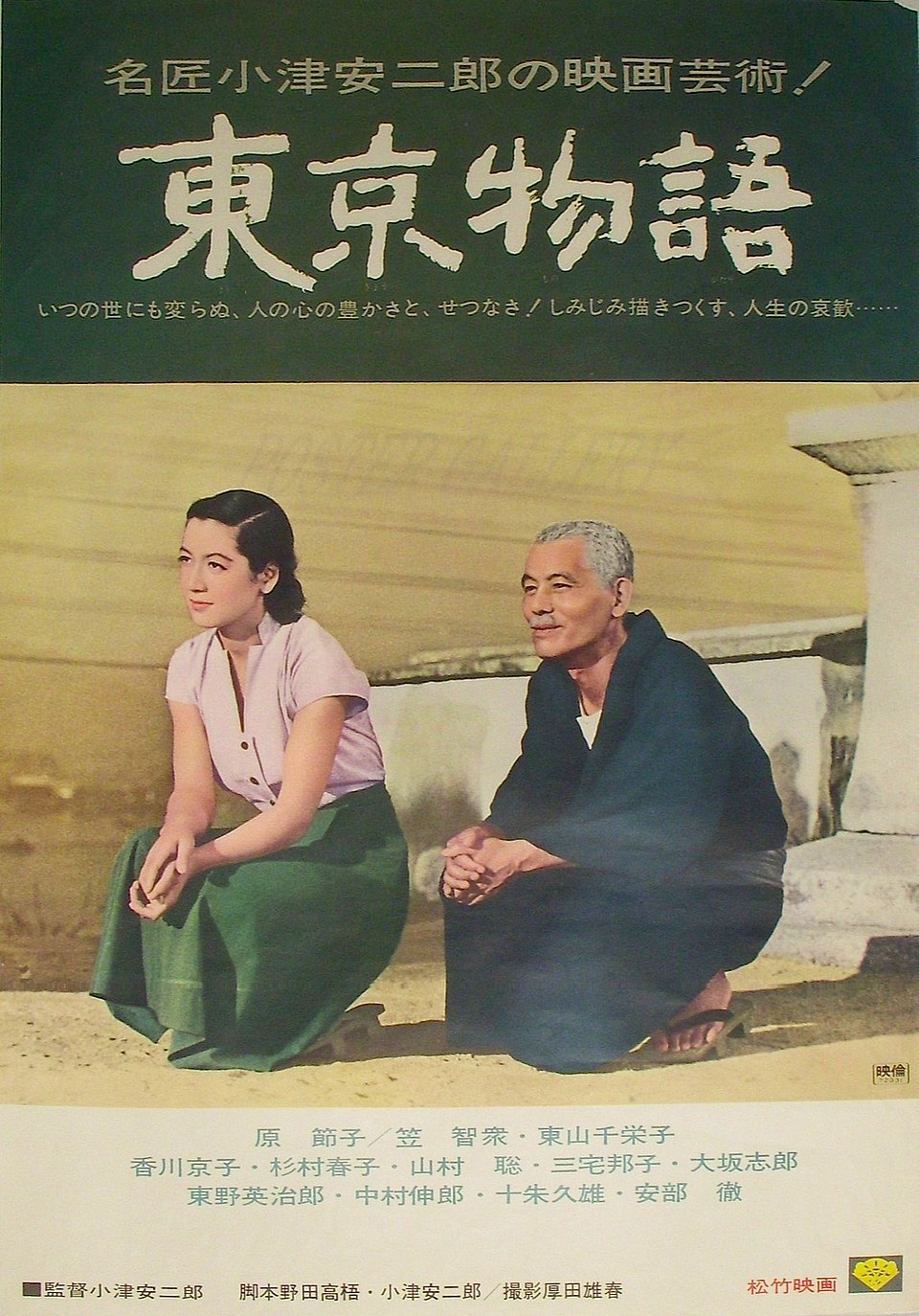

1953년 오즈 야스지로 감독의 대표작 도쿄 이야기는 단순한 가족 드라마를 넘어, 현대 사회가 직면한 노인 문제와 가족 해체 현상을 깊이 있게 다룬 작품이다. 전후 일본의 도시화와 산업화 속에서 점점 소외되어 가는 노년 세대의 현실을 정적인 미장센과 절제된 감정선으로 묘사하며, 세대 간 단절, 부모에 대한 무관심, 그리고 가족의 의미를 되묻게 만든다. 이 글에서는 도쿄 이야기가 어떻게 노인복지와 가족 문제에 대해 본질적인 질문을 던지는지를 중심으로, 사회적 맥락과 영화 연출 방식, 그리고 현대에도 유효한 메시지를 분석한다.

노년 세대의 소외: 사회 변화 속 부모의 위치

도쿄 이야기는 히로시마에서 도쿄에 사는 자식들을 방문하는 노부부 히라야마 부부의 여정을 따라간다. 처음에는 자식들이 부모를 반갑게 맞이하는 듯 보이지만, 곧 그들의 일상에 부모는 불편한 존재가 되어버린다. 바쁜 회사 일, 자녀 교육, 사회활동 등으로 자식들은 부모를 제대로 돌보지 못하고, 결국 노부부는 도쿄에서 외로움을 느끼며 귀향한다. 이 영화는 전후 일본의 산업화와 도시화로 인해 급격하게 붕괴된 전통 가족 구조를 사실적으로 반영한다. 대가족 중심의 공동체 문화는 핵가족화되었고, 도시에 정착한 젊은 세대는 고향에 남은 부모와의 정서적, 물리적 거리를 점점 두게 된다. 오즈는 이를 강하게 비판하지 않으면서도, 장면 하나하나에서 노년의 고독과 소외감을 섬세하게 포착한다. 특히 부모가 묵는 온천 여관의 텅 빈 복도, 도시의 소음 속에서 말없이 걷는 노부부의 뒷모습 등은 단순한 묘사를 넘어 노인의 위치 상실을 은유한다. 이는 단지 일본 사회에 국한된 문제가 아니라, 고령화가 빠르게 진행되는 현대 사회 전반의 구조적 문제를 예견한 것이기도 하다.

가족이라는 이름 아래 감춰진 무관심과 책임 회피

도쿄 이야기의 가장 큰 메시지는 “가족이라는 틀 안에 있는 무관심”이다. 자식들은 부모를 형식적으로 대하지만, 정서적으로는 멀어져 있다. 겉으로는 ‘할 수 없이 바빠서’ 부모를 챙기지 못한다고 말하지만, 그것은 책임의 회피이자 무의식적인 거리 두기다. 대표적인 인물은 장남 코이치다. 그는 의사이며, 사회적으로도 안정된 삶을 살고 있지만, 부모를 위한 시간은 내지 못한다. 오즈는 그를 비난하지 않는다. 대신 그의 얼굴에서 ‘부담’, ‘죄책감’, ‘무표정한 회피’ 등을 통해 자식 세대의 딜레마를 보여준다. 즉, 책임과 효도의 압박 속에서 정서적 부채를 느끼는 현대인의 모습을 미묘하게 표현한다. 흥미롭게도 이 영화에서 가장 따뜻하게 부모를 대하는 이는 며느리 노리코다. 그녀는 전쟁으로 남편을 잃은 젊은 미망인이지만, 시부모에게는 누구보다 따뜻하고 정서적인 위로를 건넨다. 이는 “혈연이 아닌 관계에서도 인간적 유대는 가능하다”는 오즈의 철학을 드러낸다. 이처럼 도쿄 이야기는 가족이라는 틀 아래 묵인되는 무관심과, 복지의 이름으로 책임을 전가하려는 사회 분위기를 정면에서 응시한다. 관객은 이 영화를 통해, 자신의 가족 관계를 돌아보게 되고, '진짜 가족이란 무엇인가?'라는 질문과 마주하게 된다.

오늘날 노인복지 담론 속 도쿄 이야기의 위치

영화가 개봉된 지 70년이 지났지만, 도쿄 이야기는 여전히 현대 노인복지 문제와 직접 연결된다. 21세기 일본과 한국을 포함한 고령사회에서는 노인 단독 가구의 증가, 정서적 고립, 가족 간 돌봄 갈등, 복지 사각지대 등 다양한 문제가 발생하고 있다. 특히 정서적 교류 없이 형식적인 책임만이 강조되는 현실은 영화에서 묘사된 장면과 완벽히 겹친다. 오즈는 직접적인 사회비판 대신, 일상의 단면과 인물 간의 침묵을 통해 복지의 진정한 본질을 묻는다. 단순한 제도나 경제적 지원을 넘어, 노인의 삶의 질, 존재의 의미, 정서적 관계의 복원이 복지의 핵심이라는 메시지를 던진다. 오늘날 노인복지 분야에서는 ‘사회적 고립(social isolation)’과 ‘관계 기반 복지(relational welfare)’가 중요하게 논의되고 있다. 이는 도쿄 이야기가 수십 년 전부터 영화적으로 말해온 내용과 맞닿아 있다. 정책보다 관계, 제도보다 공감이 필요하다는 영화의 메시지는, 오늘날 실무자, 연구자, 일반인 모두에게 여전히 유효하다. 또한 영화는 관객에게 직접 행동을 요구하지 않는다. 오히려 질문을 던지고, 공백을 남긴다. 이 공백이야말로 관객이 영화 이후 자신의 삶을 성찰하고, 변화를 유도하게 만드는 오즈 특유의 윤리적 방식이다.

결론: 가족, 복지, 인간다움의 본질을 묻다

도쿄 이야기는 단순한 가족 영화가 아니다. 그것은 노년의 외로움과 사회적 무관심을 통해, 복지의 본질과 가족의 의미를 되묻는 철학적 성찰의 장이다. 오즈 야스지로는 이 영화를 통해 소리치지 않으면서도, 우리가 무심코 지나치는 관계의 틈을 정밀하게 포착했다. 고령화 시대를 살아가는 우리 모두가 이 작품을 통해 가족에 대해, 돌봄에 대해, 그리고 인간에 대해 다시 생각해볼 수 있기를 바란다.