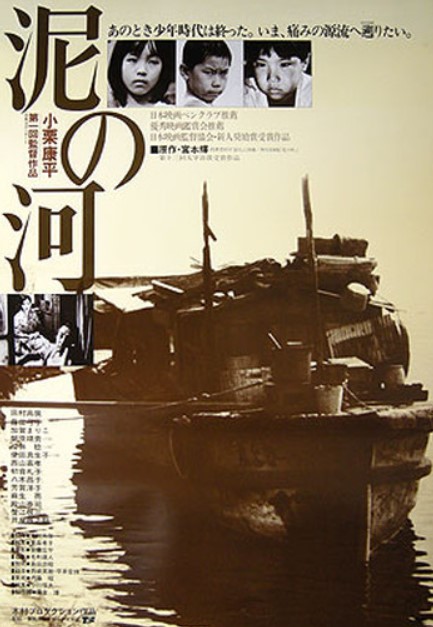

‘진흙강’은 일본 작가 미야모토 테루의 동명 소설을 원작으로 한 영화로, 전쟁이 남긴 상처와 그 속에서 살아가는 사람들의 이야기를 섬세하고 조용하게 풀어낸다. 겉보기에는 평범한 농촌 가족의 이야기지만, 그 안에는 전쟁이 남긴 깊은 균열, 인간관계의 복잡함, 그리고 화해와 성장이 서려 있다. 강물이 탁했다가 서서히 맑아지듯, 이 영화는 상처 입은 마음이 치유되는 과정을 잔잔하게 보여준다.

전쟁의 그림자가 드리운 농촌의 삶

영화의 배경은 일본의 한 농촌 마을이다. 전쟁은 이미 끝났지만 사람들의 일상은 여전히 전쟁의 그림자 속에 있다. 경제적 어려움은 물론, 가족의 부재와 공동체의 불신이 만연하다. 주인공 소년의 아버지는 전쟁에서 돌아오지 않았고, 어머니는 가족 생계를 책임지느라 하루하루 고된 노동에 시달린다. 하지만 진짜 상처는 물질적 가난보다 정서적 결핍에서 비롯된다. 강가에 위치한 그들의 집 앞에는 탁하고 무거운 진흙 강물이 흐른다. 이 강물은 단순한 배경이 아니라, 마을 사람들의 현실을 은유하는 장치다. 총성이 멈추었어도 삶은 여전히 혼탁하고 무겁다. 카메라는 강물 위로 비치는 잔물결, 떠내려가는 부유물, 그리고 강가에서 고개를 떨군 인물들을 길게 잡아내며 관객이 그들의 마음을 체감하게 한다. 이 시기 일본 농촌은 실제로 산업화의 변방에서 소외되었고, 전쟁의 상흔을 안고 살아가는 이들이 많았다. 영화는 이를 역사적 사실을 억지로 설명하지 않고, 소년과 가족의 삶을 통해 자연스럽게 드러낸다.

가족과 이웃 관계 속 갈등과 이해

‘진흙강’의 서사는 소년과 이웃 소녀의 관계를 중심으로 전개된다. 두 아이는 각자의 가정에서 결핍과 상처를 안고 살아가지만, 서로의 존재에서 위안을 얻는다. 그러나 이 관계는 마을의 과거사와 얽히며 갈등을 맞이한다. 어른들 사이에는 전쟁 중의 선택과 행동에 대한 죄책감, 원망, 숨겨진 비밀이 존재한다. 가해자와 피해자의 경계는 명확하지 않고, 심지어 어떤 인물은 전쟁의 가해자이자 피해자일 수 있다. 이러한 모호함은 영화의 중요한 주제 중 하나다. 갈등은 일상의 작은 장면들 속에서 조금씩 드러난다. 예를 들어, 강가에서 소녀와 놀던 소년이 어른들에게 불려가 질책을 당하는 장면은, 단순한 훈계가 아니라 전쟁 시절의 앙금이 아이들에게까지 이어지고 있음을 보여준다. 하지만 영화는 갈등만 보여주지 않는다. 함께 밥을 나누는 식사 장면, 장마 뒤 강가를 함께 걸어가는 장면처럼, 아주 사소한 순간들이 인물들 사이의 벽을 허물어간다. 감독은 이 일상의 조각들이야말로 진정한 화해의 시작임을 보여준다.

화해와 성장의 상징, ‘진흙강’

강물은 영화 전체를 관통하는 핵심 상징이다. 처음에는 혼탁하고 불안정하게 흐르던 강물이, 이야기 후반부로 갈수록 조금씩 맑아진다. 이는 인물들의 관계와 내면의 변화를 시각적으로 표현한 것이다. 주인공 소년은 처음에는 강을 건너는 것을 두려워한다. 강 건너편은 낯설고 위험한 세계처럼 보인다. 하지만 영화 후반부, 그는 스스로 강을 건넌다. 이 장면은 단순한 공간 이동이 아니라, 자신의 두려움을 극복하고 성장하는 과정을 은유한다. 또한, 결말부에서 소년과 소녀가 강가에 앉아 아무 말 없이 강물을 바라보는 장면은 인상적이다. 대사 한 마디 없이도, 그들의 표정과 침묵이 화해와 이해를 담고 있다. 강물은 이제 단순한 진흙탕이 아니라, 새로운 시작을 품은 공간으로 변한다.

장면별 해석 - 여백의 미학

강가에서의 첫 만남: 소년과 소녀가 처음 마주하는 장면은 강물 소리와 바람 소리만이 배경음으로 흐른다. 감독은 이 고요 속에서 두 인물의 미묘한 감정을 부각시킨다. 비 오는 날의 대화: 지붕 위로 떨어지는 빗소리와 함께 나누는 대화 장면은, 과거의 상처를 처음으로 서로에게 털어놓는 순간이다. 강 건너편으로의 이동: 카메라는 소년의 걸음을 따라 길게 이동하며, 관객이 그의 심리 변화를 함께 느끼게 한다. 이 장면은 영화 전체의 주제인 ‘변화와 성장’을 응축한다. 마지막 장면의 강물: 결말에서 강물 위로 햇빛이 비치는 장면은, 전쟁의 상처 속에서도 희망이 스며들 수 있음을 시각적으로 보여준다.

원작 소설과의 비교 및 현재의 의미

원작 소설 ‘진흙강’은 영화보다 내면 묘사가 훨씬 많다. 소설 속 인물들은 전쟁 당시의 구체적인 사건을 더 자주 회상하며, 독자는 그들의 심리와 동기를 세밀하게 파악할 수 있다. 반면 영화는 인물의 대사와 행동보다 표정, 침묵, 풍경으로 의미를 전달한다. 예를 들어, 소설에서는 주인공 어머니가 전쟁 중 어떤 선택을 했는지에 대한 상세한 설명이 나오지만, 영화는 이를 직접 말하지 않고 시선과 행동으로 암시한다. 이런 차이는 영화가 ‘설명’보다 ‘느낌’을 중시하는 작품임을 보여준다. 이러한 절제된 표현 방식 덕분에, 영화는 관객에게 해석의 여지를 넓게 남긴다. 각자 자신의 경험과 감정을 투영할 수 있는 것이다.

‘진흙강’이 개봉한 지 수십 년이 지났지만, 그 메시지는 여전히 유효하다. 전쟁은 끝났어도 그 상처는 세대와 세대를 넘어 전해진다. 이는 일본뿐 아니라, 전쟁과 분단의 경험이 있는 한국 관객에게도 깊이 와닿는다. 특히, 영화 속 화해의 과정이 거창한 사건이 아니라, 일상의 사소한 순간 속에서 이루어진다는 점은 현대 사회에서도 여전히 유효한 교훈이다. 우리는 종종 ‘큰 변화’를 기대하지만, 실제로 관계를 바꾸는 것은 작은 친절과 이해일 때가 많다.

결론

‘진흙강’은 전쟁 이후의 삶을 살아가는 사람들의 이야기를 통해, 인간의 상처와 회복, 그리고 화해의 가능성을 보여준다. 탁한 강물이 서서히 맑아지듯, 인간관계도 시간과 이해 속에서 회복될 수 있다. 이 영화는 화려한 전투 장면 없이도 전쟁의 참혹함을 강하게 전하며, 동시에 그 속에서도 피어나는 인간적인 희망을 잔잔하게 그려낸다. 전쟁과 평화, 상처와 치유의 이야기는 오늘날에도 여전히 우리 곁에 필요한 메시지다.